任意のページに飛ぶ #1 モンゴル旅行 #2 出発編 #3 現地ツアー編-1 #4 現地ツアー編-2 #5 現地ツアー編-3 #6 ウランバートル編-1 #7 ウランバートル編-2 #8 ウランバートル編-3 #9 帰国編

2025年7月10日(木)(5日目)

朝食を済ませて朝8時に出発です。今日1日借り切った車はドライバー付きのトヨタのミニバンでした。日本と異なり右側通行の道路に日本と同じ右側に運転席のある日本車がモンゴルでは当たり前のように走っています。

ナーダム祭は革命記念日の7月11日から始まると思っていましたが、それはウランバートル市内のことであることを知りました。ウランバートルから南に約40㎞のところにゾーンモドという町ではすでにナーダム祭を行っているということで、そこに向かうことになりました。

ウランバートルは人口や経済活動が一極集中が顕著で慢性的な渋滞が発生しています。ゾーンモドに向かう途中で見た高層団地群です。少し調べたところ日本のJICAが開発協力しているエリアのようです。まだまだ開発途中のようで建設中の建物をいくつも見ることができました。

蛇を捕獲した鷲の銅像 ドーム型サッカー場

9時頃にゾーンモドのナーダム会場である競技場に到着します。ところが、人はまばらで競技が行われている様子はありません。会場をぐるっと回って競技がすぐにでも始まることはないことが確認できました。開始時刻をその辺にいる人に聞いても確かなことは分からなかったので、ボーっと待つ必要もないので近くにある遺跡に行ってみることにしました。

店舗はまだ準備中 シャガイ競技会場

モンゴル相撲会場

目的地はゾーンモドから8km程離れたマンズシール寺院跡です。共産主義粛清の折に破壊されたそうで、一部再建されましたが本堂の公開はしていませんでした。そして破壊された石造りの本堂は、破壊された当時のままの姿で本堂の横に残されていました。仕方ないので周囲をぐるりと回りつつ、岩絵を見てこの遺跡を離れました。

モンゴル語で書かれた案内板(左奥に見える博物館は閉鎖中)

モンゴル最大の銅鍋 だそうだけど、いたるところで同じような鍋を見かけました

再建された本堂は閉鎖中でした 18世紀の仏教の岩絵は残っていました

劣化を防ぐためか屋根がつけられています 先に来ていた外国人の観光客が犬と一緒に休憩中

崩壊した石造りの本堂の壁が残されていました

マンズシール寺院跡から戻ってくると本格的に競技が始まっていました。まず最初に弓の試合から見ることにしました。競技は成人男子、成人女子、子供男子、子供女子と分かれていて、男性は70m、女性は60m離れた的を狙います。一つの的には基本的に4人の選手が並んで順番に矢を射かけます。特に掛け声などもなく淡々と競技は進みます。自分が的を当てたかどうかの記録を自分の腕に書き込んでいました。驚いたことに的のすぐ脇に審判が立っていて弓が的を当てたかどうかの判定を行っています。競技者の方を常に見ていて、飛んでくる矢を見ることができるので飛んでくる矢は危険ではないということらしいです。実際少し的からそれた矢を何事もなく避けていたので大丈夫なのでしょう。

競技を見ているとモンゴルの民族衣装を着ている人に日本語で声をかけられました。その方はナーダム祭の時期に日本からモンゴルに帰ってきて弓競技の会場を回って競技に参加したり審判をしたりするそうです。日本ではつくば市内でモンゴル料理の店を経営しているそうで、Google Mapでゲルがいくつも見えると教えてくれました。そしてわざわざ弦を張るところを実演して見せてくれました。モンゴルの弓は飛ばす距離が長く出来るだけ放物線の高さを減らすためにより強い力で引くことが求められています。そのため弦を張るときは腕の力だけでなく膝の力もうまく使って器用に弦を張っていました。

成人男性の部、一組4名 成人女性の部、男性より10m手前から射る

70m先の的が小さく見える 子供男子の部も成人と同じ距離

的のすぐ脇で判定する審判 倒されたブロックを積み直します

矢の先端は丸い樹脂だけど当たると怪我しそう 羽は短く空気抵抗を抑えているようです 弦を張るところを実演してくれました

次に向かったのはシャガイ競技の会場です。シャガイとは羊のくるぶしの骨のことだそうです。シャガイを指を使って飛ばして5mほど離れた的のシャガイに当てるのがシャガイ競技です。会場では二組の競技が行われていました。一組目は観客少な目で淡々と競い合っています。奥の二組目はベテランの戦いなのでしょうか、大きな声で声援を送っています。約5mでも的のシャガイは小さくなかなか当てることができません。モンゴル訪問中の天皇皇后両陛下もシャガイ競技を楽しまれたという報道がありましたので、日本での認知度もかなり上がったのではないでしょうか。

シャガイ競技を行っている建物 一組目の競技の様子

一組目の的のある箱と審判員 二組目のベテラン競技者

時間も良さそうなので、モンゴル相撲を行う会場に移動します。まだ競技は始まっていませんでした。

前日に予選が行われていて、128名の選手から8名が残っていてこれから準決勝戦の開始です。左列の4名から1名と右列4名から1名が勝ち残るまで続けられるようです。各選手には一人ずつ担当の審判員がついているようです。会場のアナウンスは聞こえますが、あまりメリハリがないのでいつ始まったのか良く分かりません。モンゴル相撲は土俵という概念がないために選手同士が組みあうと力のバランスに従ってあちらこちらと移動していきます。基本は腕をつかみあうことのようで互いにがっしり力を入れるには不安定です。それでもしばらく組み合ううちに力の差が顕著になって投げ技や足払いなどで決着がついて行きます。動画をメインで撮っていたので写真少なめです。動画でお楽しみください。

いよいよ決勝戦が始まりました。決着の瞬間が来るまで動画を回しっぱなしだったので、写真は決着がついた後の1枚だけでした。決勝戦は10分以上かかる大熱戦でした。ただ、土俵に制限されているわけでなく、組みあいも選手同士の都合で頻繁に離れるために休み休みという感じです。最初は腕だけの組み合いでしたが、終盤に入ると審判からの要請だったのでしょうか、肩を付けて組みあうようにスタイルが変わりました。より力を出しやすくなってほどなく決着がつきました。お疲れさまでした。私もずっとカメラを回していて疲れました。昔は、決勝戦だけで丸1日かかったという記録もあるようです。モンゴル相撲はやる方にも見る方にも体力が要求されるということかもしれません。

日本の相撲は回しを付けているために組んだ時の力がかかりやすいことが再認識できました。肩から腕にかけて取り付けられたサポーターだけで力を100%発揮するのは大変だと思います。

一般の部が終わると少年の部が始まりました。こちらは体重少な目、力強いけどスピーディなモンゴル相撲を見ることができました。

ナーダム祭を競馬を除き一通り楽しんだところでランチタイムとなりました。競技場周辺にはテントが仮設されてそこで食事を提供しています。ナーダム祭などのお祭りの時に食べる料理をいただくことになりました。料理の名前はホーショルで、牛肉や羊肉のひき肉と玉ねぎを小麦粉の衣で包んで揚げたモンゴルの伝統的な料理です。美味しくいただきました。

ホーショル

ランチも済んだので、次の目的地に向かいます。少し走ったところで一時停止となりました。ちょうど太陽電池パネル発電所の前を貨物列車が横切るところに出くわしました。

大量の太陽電池パネル発電所の前を貨物列車が通り抜けます 2両のディーゼル機関車でコンテナ車両を引きます

コンテナ車はいったい何両あるのでしょうか、最後まで見通せませんでした

ゾーンモドから1時間ほどかけてエレデネ村に到着しました。ここにはチンギス・ハーンの騎馬像が建立されている有名な観光スポットです。騎馬像の高さは30mあり、チンギス・ハーンのお顔を馬の首の上にある展望台から見て楽しむことができます。また古くからモンゴル帝国の勝利と繁栄を象徴とする黄金のムチも間近に見ることができます。チンギス・ハーンが若き日にこの黄金のムチを発見して、それを使って数々の戦いに勝利を収めたという伝説を知るのも良いでしょう。

また、台座の高さ12mと小高い丘という立地もあり、ここからの展望は周囲に広がるモンゴルの草原を眺めるのにも適しています。キャンプサイトなどの居住エリアがぽつりぽつりと点在する風景を眺めるのもなかなか楽しいです。

チンギス・ハーン騎馬像の遠景 台座が12m、騎馬像が30mある

チンギス・ハーン騎馬像 右手の黄金のムチに注目

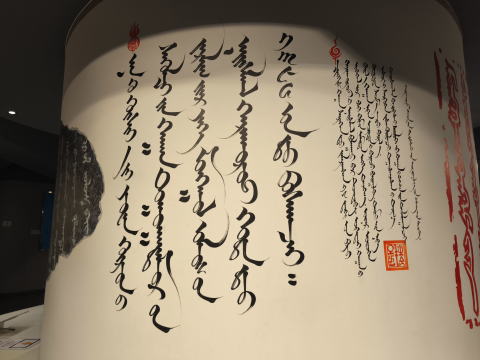

台座の中は展示室にもなっています。ここでモンゴル文字に触れることができました。モンゴル文字は13世紀にウイグル文字をもとに作られたもので、縦書きの表音文字です。行は左から右へ綴られます。モンゴル語は1946年の文字革命以降ロシアのキリル文字で表記されるようになり、今でもほぼ全てがキリル文字で書かれています。しかし近年モンゴル文字復活の流れがあり学校教育でも教えられているそうです。

展示室の中に今では珍しいモンゴル文字を筆で書いてくれる書道家がいました。指定の文字を色紙に書いてくれるというのです。Oさんはこのサービスをたいそう気に入ってモンゴル旅行の土産として色紙を渡したいと申し出てくれました。その申し出がなくても自分の色紙は持って帰りたいと思っていたので、喜んでそのオファーを受けることにしました。私の色紙には自分の名前と再度モンゴル訪問の願いを込めた一言を書いていただきました。私だけのユニークな土産を手に入れることができて大変嬉しいです。

モンゴル文字 モンゴル文字色紙サービス

私の色紙を書いていただいている様子の動画です。

チンギス・ハーン騎馬像から駐車場に向かう途中鷲と一緒に記念写真を撮るサービスをしていました。普段なら絶対にしないのですが、Oさんが撮影してほしいというので彼の撮影が終わってから自分でもやってみることにしました。翼を広げると1m20cm以上はあるのでしょうか。猛禽類ですが、人間に慣らされているために怖い感じはしません。30秒足らずの時間ですが、ひとしきり鷲を身近に感じることができました。

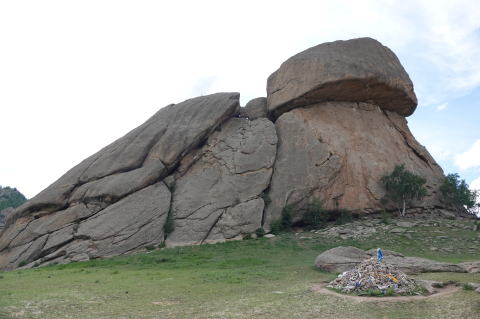

エレデネ村から約1時間の所に亀岩と呼ばれる奇岩があるということでそこに行きました。高さ25mの岩山は圧倒的な質量を感じさせてくれます。この神秘的な存在に祈りをささげるために亀岩の手前には小石を積んだ小山があり、周りを回って小石を積むと祈りが叶うという伝説もあるみたいです。また、亀岩の裏側に回ると上りやすいルートがあるということで、実際亀岩中央の最上部に観光客が登っているのを見ることができました。

よくよく見ると周辺にも亀岩と同じように頂上に石を乗せている山が多数ありました。この辺りは風化によって亀岩を作りやすい地層でできているようでした。

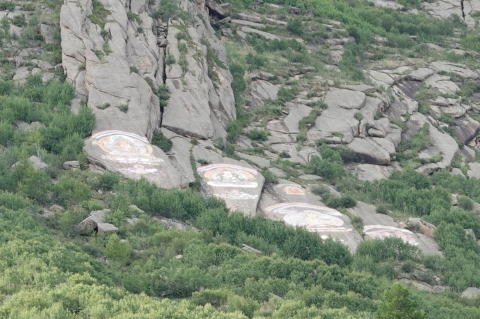

亀岩から少し山を入っていくとアリヤバル寺院があります。もともとはチベット仏教の修業の場として使われているところに現在の寺院が建てられたそうです。寺院に近づく前にまず気が付くのは岩肌に掘られた岩絵とモンゴル文字です。

寺院は山の中腹に建てられているのですが、最後のアプローチは108段の階段となっています。煩悩の数を表す108段の階段を登りながら心を清める準備をします。登り切ったころには足はがくがくで心は体から抜けていくような感じです。本堂内には座禅や瞑想を行う場所が用意されていて、僧たちは今でも修行をしているようです。

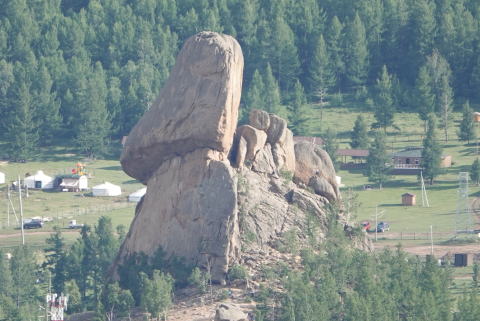

一休みして戻ろうとして振り返ると、見慣れた草原ではなく山岳地帯が広がっているのが見えます。その中央に気になる形の岩がぽつんとあります。望遠レンズを駆使してズームインすると先ほど見学していた亀岩でした。

ウランバートルに戻る途中に中波放送用と思えるアンテナが2基立っていました。そんなものの写真を撮るのも普通でないし、わざわざホームページに載せるのも変だと思いつつ載せます。(自己満足です)

今日の夕食はウランバートル近くの路上焼肉屋さんです。夕食には少し早めの時刻だったので一番乗りです。下ごしらえした肉串を人数分持ってきて最初に小さく切り分けた後に本格的に火を入れます。時間はかかるものの新鮮な肉がジューシーさを残して焼きあがります。焼く時から見ていて分かっていましたが、肉の量が半端ではありません。今日は一日中歩いていたので、ほぼほぼ食べきりました。これがモンゴル人の日常の量と聞いてモンゴル人の体力の源泉が肉であるということが少しわかったような気がします。

道路の両側にテントがいくつか並んでいます 一串が一人前で4人分を準備中です

手ごろな大きさに切れたのでこれから炭火で蒸し焼きにします 羊、牛の色々な部位の肉が食べられました

夜9時30分、長い一日を終えてホテルまで戻ってきました。ドライバーの方もお疲れさまでした。

次のページに続く

旅行のページのトップに戻る トップに戻る